グローバル展開を図るメーカーが多言語市場において戦略的優位性を保つためには、製品の用語管理や翻訳資産の活用が必要です。また、組織内外における企業のアイデンティティの確立やブランディング強化のためには、多言語環境でわかりやすい、明確な用語を使用することが必要です。当社では経験豊富なローカライズチームが、どのようなファイル形式でも翻訳支援ツール(CATツール)を駆使し、編集・DTP作業まで含めた効率的な対応方法をご提案します。

ワークフロー

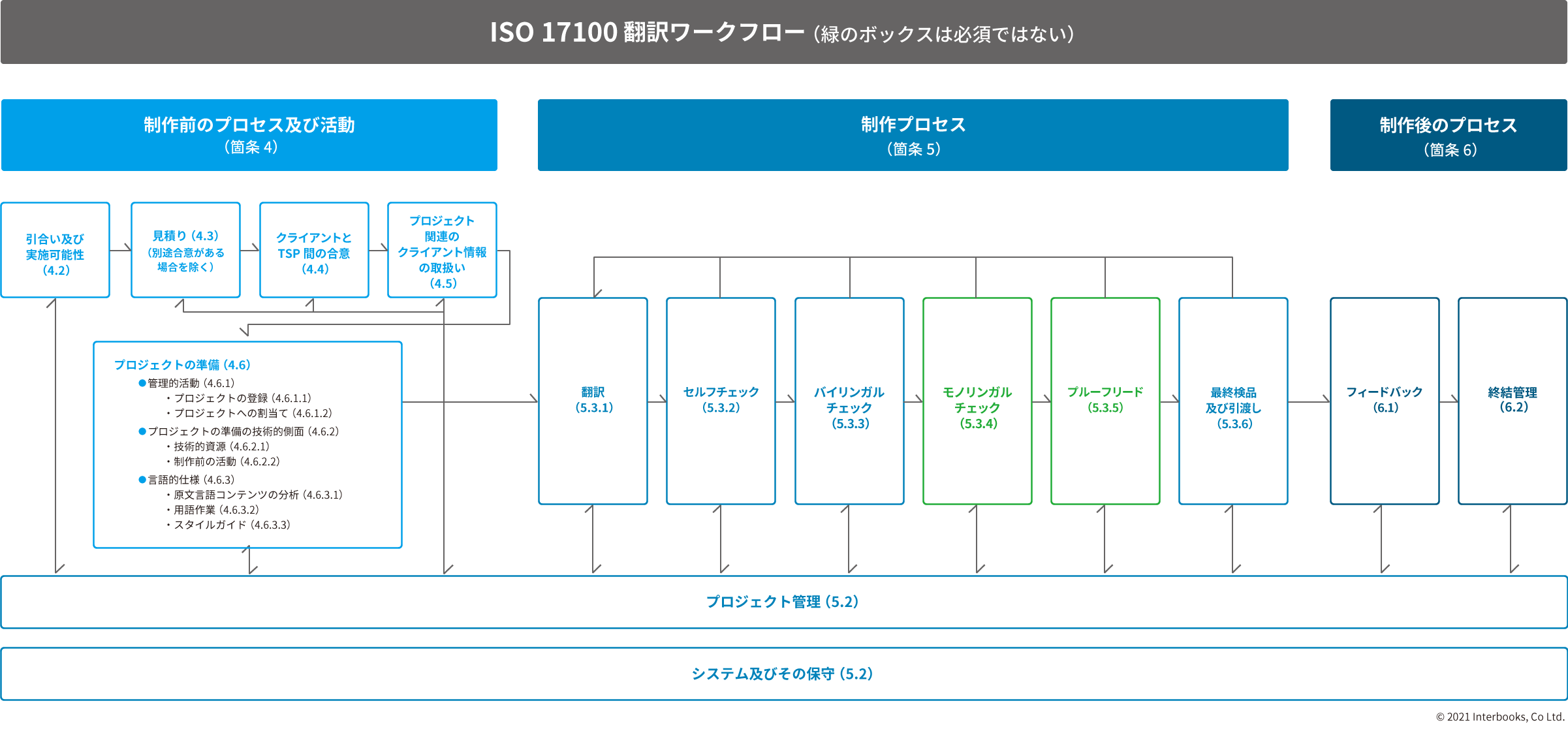

ISO 17100ワークフロー

ワークフローは、「制作前のプロセス及び活動」、「制作プロセス」、「制作後のプロセス」の3つに大別され、プロセス毎にISO 17100基準に沿った必要要件が定められています。

ISO 17100に基づいた評価

評価においても「正確さ(Accuracy)」、「流暢さ(Fluency)」、「用語(Terminology)」、「スタイル(Style)」といった評価軸を設けることにより、正確かつ、自然な翻訳に仕上げます。

製造業・工業製品翻訳サービスメニュー

マニュアルローカリゼーション

オーナーズマニュアル、サービスマニュアル、仕様書などの技術文書類を、ISO 17100に準拠したフローに基づき、翻訳支援ツール(CATツール)で言語資産を効率的に運用しながら翻訳します。

マーケティング翻訳

ウェブサイト、プレゼン資料、プレスリリースなど、高い表現力や訴求力が求められるドキュメントを、より自然で魅力的なものするために言葉を創造しながら翻訳します。

eラーニングローカリゼーション

従業員向けトレーニングマニュアルやテキスト、学習用各種映像教材など、さまざまなeラーニング用のコンテンツを翻訳します。主要なファイルフォーマット、学習プラットフォームすべてに対応します。

ソフトウェアローカリゼーション

ソフトウエアの翻訳はβ版のステージから製品開発と並行して行われることが多いので、その製品コンセプトなどを十分理解した上で、対象地域の特性も考慮しつつ、ユーザーの志向に適した翻訳をします。

オンラインヘルプ翻訳(UI翻訳)

オンラインヘルプファイルやUIの翻訳では、翻訳のみならず当社ベテランLL(Language Lead)管理の下、各種QAツールを活用した品質管理やEvaluation(評価)を行います。

特許・法務翻訳

特許・法律文書には独特の言い回しがあり、翻訳する際は「用語の知識」や「文法の係り受け」がとても重要です。用語や言い回しをきちんと押さえつつ、ISO 17100に準拠した翻訳フローに則って、論理的な文章に仕上げます。

製造業・工業製品翻訳「取扱文書」

- オーナーズマニュアル

- サービスマニュアル

- 施工マニュアル

- クイックスタートガイド

- 仕様書

- 製品カタログ

- その他技術文書

- UI翻訳

製造業・工業製品翻訳料金

お客様のご要望に応じてお見積もりします。

定期的にご発注いただけるお客様には、特別価格でご対応します。

お見積もりのご依頼、お問い合わせをお待ちしております。

CATツール・チェックツール

QAチェックツール(Xbench、QA Distiller)やさまざまな形式のCATツールを使用して、用語の統一や翻訳効率アップを図ります。

- Xbench

対応ファイルフォーマット例

- AsciiDoc

- JSON

- XML

- HTML