- 2025.08.27

- スタッフブログ

【品質管理課ブログ】言葉のルーツをたどる - 細部へのこだわり

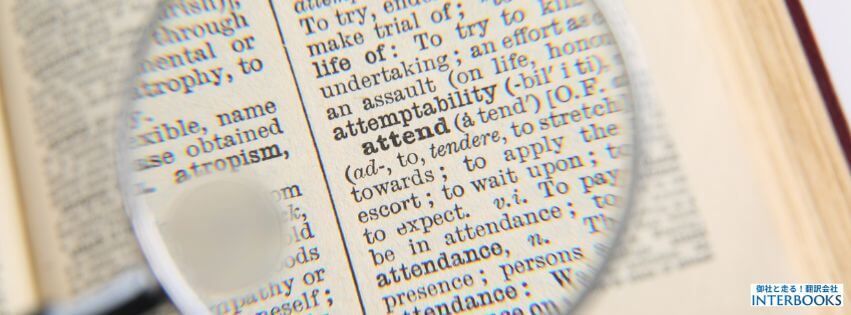

翻訳にはさまざまな調査が必要になります。語の定義、用法、可算・不可算、微妙なニュアンス、固有名詞の表記、スタイルなど、日々の仕事において、辞書やスタイルガイド、その他情報源の調査は欠かすことができません。

現在はオンラインやデジタルツールでほとんどの調査を行うことができますが、どうしても専門用語の確認が取れず、専門辞書を確認するために図書館に行き、紙の辞書を調べたこともあります。また、単なる語の定義を調べるだけではなく、文化的な背景や文脈をしっかりと確認することで、その言葉が本当に伝えたいことを理解することができます。

このような仕事をしていると、普段から、語の定義や細かなニュアンスが気になって調べることもよくあります。最近、語源を調べる機会があり、思わぬ発見があったので、今回はいくつか興味深い語源をご紹介したいと思います。

英語の語源

chopsticks (箸)

最初にこの単語を習った中学生のころ、「チョップで箸を割るから、チョップスティックス」という勝手なイメージで単語を覚えました。ところが実際は、中国語が語源なのです。

いくつかの説はありますが、調べた辞書には、語源は中国のピジン英語(中国語と英語の混合語)と記載されていました。現在の中国語で箸は「筷子」と書きます。この「筷」という漢字に使われており発音も「筷」と同じ「快」には「速い・早い」という意味があります。ここから、「速い・早い」を意味するピジン英語の「chop」となり、さらに「棒」を意味する「stick」を合わせて、「chopsticks」となったようです。

ちなみに、「急いで!」「早く!」という意味の英語「Chop-chop」も、同じくピジン英語が由来です。思ってもみなかった語源に驚きました。

参考文献: 『新英和大辞典』(研究社)、Merriam-Webster、etymonline

fast (【形】速い、【副】速く、【動】絶食する、【名】断食、など)

「fast」と聞くと、まず「速い」という意味が思い浮かぶと思いますが、古英語では、もともと「定着[固着]した、しっかりした」という意味でした。その「固定」の観念から、「ゆるみなく、弱めずに」となり、「速度が一定で落ちない」→「速い」という意味が派生してきたと推測されています。

「絶食する」という意味も、原義は「しっかり耐える」や「しっかり守る」であり、ここから、宗教的な行為である「断食をしっかりと・きちんと行う」という意味に派生したようです。全く違う意味だと思う語も、根底にある考え方は同じだったのですね。

参考文献: 『英語語源辞典(新装版)』(研究社)、『新英和大辞典』(研究社)、etymonline

bonfire (大かがり火、たき火)

骨を集めて野外で火をたく宗教的行事が語源(fire of bones(骨の火))。個人的には「bon」と聞くと、なぜかいつも「盆踊り」の「盆」を頭に思い浮かべていましたが、なんと「bone」(骨)から来ていたとは!

参考文献: 『英語語源辞典(新装版)』(研究社)、etymonline

quarantine (検疫、隔離期間、検疫停船期間、など)

イタリア語の「quaranta」(「40」という意味)に由来。ペスト流行時に船を港に40日間停泊させていたことから来た言葉。もともとは、「40日の停泊期間」という決まった日数だったのですね。確かに、「quadruple:4倍の、四重の」、「quadruplet:四つ子」、「quarter:4分の1、四半期」のように、「qua-」からは「4」が連想されます。

参考文献: 『英語語源辞典(新装版)』(研究社)、etymonline

canary (カナリア)

カナリアはもちろん鳥の名前ですが、この名前はもとの野生種が「the Canary Islands(カナリア諸島)」に生息していたことに由来します。しかし、予想外なのは、この「カナリア諸島」の名前の由来です。この諸島の一島にたくさんの犬が生息していたことから、ラテン語で「Insula Canaria」(「犬の島」という意味)と呼んだことにちなむようです。まさか鳥の「カナリア」の語源が「犬」だったとは、おもしろいですね。

参考文献: 『英語語源辞典(新装版)』(研究社)、『英語の語源のはなし』(佐久間治 著、研究社)、etymonline

bulldozer (ブルドーザー)

以前どこかで聞いた話では、この土木機械の出現により、かつては農場で活躍していた雄牛(bull)が居眠りする(doze)ようになったので、bulldozerという名前がついた、ということでした。しかし、再度調べてみると、どうやらこの説は日本で広まった俗説で、あまり根拠がないようです。

語源辞典によると、もともとの「bulldozer」の意味は、「威嚇者」、「(脅しや暴力で)相手を威圧する人」です。このような「威圧的に推し進める」という意味合いから、強い力で土砂などを押し動かす機械の名称になったようです。

参考文献: 『英語語源辞典(新装版)』(研究社)、『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)、etymonline

日本語の語源

英語の語源をいくつか紹介しましたが、日本語にも語源が気になる言葉がいろいろあります。

黄昏(たそがれ)

もともとは「たそかれ」。薄暗くて顔の見分けがつかないときに、「誰そ彼は(たそかれは)」(あれは誰?)と尋ねる言葉から、「たそかれどき」という語を生じ、さらにその「とき」が省略され、最終的に「たそがれ」となりました。言葉から情景が目に浮かびます。

参考文献: 『日本語源大辞典』(小学館)

風呂敷(ふろしき)

入浴の際に衣類を脱いで包んだり、湯上がりにその上で着替えたりした布が名前の由来だそうです。特に意味を考えることなく使われている言葉だと思いますが、本当に「お風呂の際に敷く布」だったとは驚きです。

参考文献: 『日本語源大辞典』(小学館)

たくあん(沢庵)

沢庵和尚がつけはじめたことが由来で、大根の漬物が「たくあん」と呼ばれるようになったという説があります。沢庵和尚は臨済宗の僧で、江戸幕府の将軍、徳川家光にこの漬物をふるまったという伝承が残っています。人の名前が由来の食べ物というと「サンドイッチ(sandwich)」が有名ですが(イギリスのサンドウィッチ伯爵)、調べてみると、ほかにも人名由来の食べ物がありそうですね。

参考文献: 『日本語源大辞典』(小学館)、『ワケあり!?なるほど語源辞典』(冨樫純一 監修)

大学ノート

大学以外でも使うのになぜ「大学」ノートなのか?諸説あるようですが、その1つは、東京大学のそばにあった文具店が販売を始め、大学生によく使われていたため。また別の説は、明治・大正時代の学生たちが講義内容を清書して保存するためのノートがルーツだというもの。当時はこのノートは高級品というイメージがあったそうです。

参考文献: 『語源500 面白すぎる謎解き日本語』(KAWADE夢文庫)、メイジノオト『「大学ノート」が使われるようになったのは明治時代から』

※注: 語源には諸説あります。調査した中で主な語源と考えられているものを記載しました。

役立つオンライン辞書

「調査」に関連して、オンラインで使用できる辞書の一部もご紹介します。それぞれ異なる特徴があるので、目的に応じて複数の辞書を使用しています。

【和英、英和辞書】

英辞郎on the WEB

登録不要、無料で使用できる、英和・和英対訳データベースです。英語、日本語の両方から検索でき、例文が豊富です。

英辞郎on the WEB Pro / Pro Lite

「英辞郎 on the WEB」の機能や検索スピードが向上されたサービスです。有料版の「英辞郎 on the WEB Pro」と、アカウントを登録すれば無料で「英辞郎 on the WEB Pro」機能の一部を利用できる「英辞郎 on the WEB Pro Lite」があります。

【英英辞書】

Merriam-Webster

イラストが掲載されていることも多く、イメージで用語の意味を理解しやすくなっています。また「Word History」セクションがあり、簡単な語源の説明も記載されています。類義語辞典(Thesaurus)も利用できます。

Longman Dictionary of Contemporary English

名詞の可算、不可算などの情報が明記されています。また、イギリス英語発音、アメリカ英語発音の両方を聞くことができます。検索欄で「English-Japanese」や「Japanese-English」を選択すると、英日、日英辞書としても利用できます。

Oxford Learner’s Dictionaries

英語学習者向けの辞書なので、英語が母国ではない人にも分かりやすい説明になっています。名詞の可算、不可算などの情報が明記されており、イラストも多く掲載されています。検索欄で「American English」を指定すると、アメリカ英語のみを検索できます。

OneLook

複数のオンライン辞書を一括検索してくれる便利なサイトです。

【語源辞典】

etymonline

英単語の語源が調べられるサイトです。言葉のルーツを探る読み物としても利用してもおもしろいかもしれません。

細部へのこだわりを品質につなげる

今回は語源についてご紹介しましたが、実際の翻訳・チェックの業務の中では、語源まで遡って調べる必要性や時間がないことがほとんどです。しかし気になった語の語源を調べてみると、その言葉に対する理解が深まるものです。

翻訳の仕事は、単に原文をそのまま他の言語に置き換えるだけではなく、その文章が本当に伝えたいことを読み取ることが必要です。このため、言葉の定義、ニュアンス、用法、文脈や文化的背景など、細かな点にも注意を払い、面倒くさがらずに辞書を引き、必要な関連情報を調査することも、品質管理課の大切な業務の一部です。

私たちは、今後も言葉への小さなこだわりや関心を持ち続け、それを翻訳の品質へとつなげる取り組みを続けていきます。

|

|

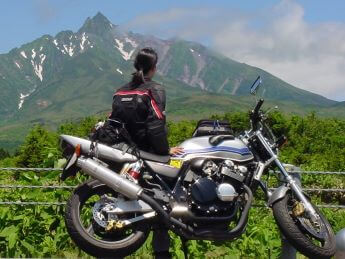

品質管理課メンバー:めだか 小学生のときに通い始めた英会話教室がきっかけで英語に興味を持ち、現在、品質管理課で日英・英日チェックを担当しています。読書や映画鑑賞が好きですが、アウトドアも好きです。若いころは、キャンプ道具を荷台に積んでオートバイで日本縦断をしたり、オフロードのコースを走ったりしていました。バイクはもう降りてしまいましたが、しばらくお休み中のキャンプは、近々再開したいなと思っています。

|

外国語対応でお困りですか? どうぞお気軽にお問い合わせください。

無料ご相談・お問い合わせフォーム関連記事